2025-03-12 稽古場をひらく会:「公開会議:“稽古場をひらく会”のフィードバック」レポート(中島梓織/いいへんじ)

12月の新作公演に向けた、「贅沢貧乏の稽古場をひらく会」の全6回のレポートを以下の皆様に執筆いただくことになりました!(敬称略)

①身体から演技の方法を考える

中島梓織/いいへんじ主宰・劇作・演出

②新作のための脚本トーク

秋山竜平/脚本家

③新作のための美術・照明ミーティング

佃直哉/かまどキッチン・ドラマトゥルク / 企画制作

④新作公演読み合わせ

石塚晴日/ぺぺぺの会・俳優・制作

⑤新作公演立ち稽古

藤田恭輔/かるがも団地・自治会長

⑥“稽古場をひらく会”のフィードバック

中島梓織/いいへんじ主宰・劇作・演出

このレポートは、「贅沢貧乏の稽古場をひらく会」がどのような時間だったのか、

お越しいただけなかった皆様にも知っていただくことを目的としています。

また、贅沢貧乏として初めての試みを、他劇団/他分野で活動されている皆さんに見ていただきレポートを書いて頂くことにより、

稽古場を観客にひらくという催しがより広がれば面白いのでは!という思いから企画しました。

第六回のレポートは、いいへんじ主宰の中島梓織さんです!

開催概要:

(6)「公開会議:“稽古場をひらく会”のフィードバック」

日程:12月21日14:30〜17:00

参加者:劇団員

※参加費無料。第1〜5回のいずれかにご参加いただいた方が対象となります。

公開稽古をしながら本番を迎え、公演を終えたであろう12月の下旬に、これまで公開稽古に参加してくださった方を対象にフィードバック会を開催します。クリエーションの過程を見てみてどのように感じたのか、その上で本番をみてくださった方は何を感じたのか、劇団員は公開をしてみてどんなことを思ったのか、ディスカッションをして今後の創作や稽古場公開企画に生かしていきます。参加は無料です。

稽古場をひらく会:「公開会議:“稽古場をひらく会”のフィードバック」レポート(中島梓織/いいへんじ)

はじめに

こんにちは。いいへんじという演劇団体を主宰しております、中島梓織と申します。普段は劇作と演出を中心に演劇活動をしています。

以前、「贅沢貧乏の稽古場をひらく会」の1回目、「WS:身体から演技の方法を考える」のレポートを執筆させていただきました。そして先日、全5回の「ひらく会」と『おわるのをまっている』の本番を経て行われた「“稽古場をひらく会”のフィードバック」にも参加してきました。今回も、あくまで私個人の視点からですが、みなさまにシェアさせていただきたいと思います!

「“稽古場をひらく会”のフィードバック」が行われたのは、公演終了から約一週間後。

会場に入ると、ホワイトボードの前に劇団員のみなさんがパソコンを広げて並んで座っていました。わたしたち参加者は、劇団員のみなさんに向かい合うように扇形に座ります。その中には『おわるのをまっている』の出演者やスタッフの方の姿もありました。まるで会議のような雰囲気でしたが、みなさん、公演を終えた後で少し肩の力が抜けてリラックスした様子で、いつも通り「贅沢貧乏」がつくる穏やかな空気が流れていました。

今回の振り返りは、公演の振り返りではなく、あくまで「ひらく会」の振り返りとして行われました。主宰の山田由梨さんは、これまで「ひらく会」に足を運んだ方々にも、参加してみてどうだったか、また、参加した上で本番を観るのはどうだったか、ぜひ教えてほしいと言います。

「ひらく会」が創作や公演にどんな影響を与えたのか、今後も継続していけるのか、そして、他の劇団や現場にも広げられるのか、みんなで検討する振り返りが始まりました。

参加者のみなさんの感想

まず、山田さんから参加者のみなさんへ、「参加してみてどうでしたか?」という問いかけがありました。

観客のみなさんからは、「ひらく会を経て本番を観たことで、物語や台詞に集中できるようになり、視点が広がった」「ワークショップを見学して、身体一つでこんなことができるんだと、俳優の力を感じた」「普段は顔を合わせる機会が少ないスタッフの方々が、どんなことをしているのかを知ることができてよかった」など、創作過程を覗くことで作品に奥行きを感じられるようになったり、俳優やスタッフが作品に向き合う姿勢に触れることができて、とても興味深かったという感想が寄せられました。

また、「WS:身体から演技の方法を考える」に「やる人」として参加した方は、自身が出演する公演の稽古で、その日のワークを実際に活用してみたそうです。「感情ではなく身体から演技を立ち上げることで、精神的にダメージを受けることなくセンシティブなシーンを演じることができ、俳優生命が延びるワークショップだった」と、「ひらく会」から自分自身の創作へのつながりを振り返っていました。

観客のみなさんにとっても、他の現場で演劇をしているみなさんにとっても、立場によって違いはあるものの、シェアされた創作過程から持ち帰ったものは、どちらにもポジティブな影響を与えていたようです。

劇団員のみなさんの感想

次に、劇団員のみなさんが「ひらく会」を振り返ります。

贅沢貧乏は、これまでも積極的に観客とのコミュニケーションの機会を設けてきました。今回は特に新作の創作ということで、「初日まで、お客さんからこの作品にどういった感想や反応をもらえるかがわからない」という不安がどうしても生まれてしまいます。そんな状況の中で、早い段階から観客のみなさんからフィードバックをもらえること、そして、そのような観客のみなさんが客席にいてくれることは、クリエーションメンバーの安心感につながったようです。劇団員の田島ゆみかさんは「公演初日が初日じゃない感覚だった、ずっと始まってるような感じ」と振り返っていました。

また、本格的な稽古に入る前の段階で演技やプランについて話す機会を設けることで、客演の方やスタッフさんとの間に「変化し続けることを許容できる空気」を共有できたこと、「ひらく会」を通じて出会った方が『おわるのをまっている』の公演に制作スタッフとして関わることになったり、「ひらく会」のレポート執筆をきっかけに劇団主宰同士のつながりが生まれたり、作り手同士の出会いの機会にもなったことなども挙げられました。

山田さんは、「創作過程にこそおもしろいコミュニケーションがあることを伝えたかった。結果的に、お客さんの観る視点も増えたようでよかった!」と振り返る一方で、「ある種のエンターテイメントとしてお届けするために、別のエネルギーをめっちゃ使ったなと思う」とおっしゃっていました。

「ひらく会」はただ単に稽古を見学してもらう会というわけではありません。一般3,500円、29歳以下2,500円のチケット料金が支払われるイベントとして行われていると言ってもいいかもしれません。観客が満足できるかという視点と、後述する俳優が安心して臨むことができるかという視点、どちらも必要で、同じ劇団の主宰者としてとても身に覚えのある感覚でした。

客演やスタッフのみなさんの感想

続いて、『おわるのをまっている』に出演していたみなさんにも、感想をシェアしてもらいました。

初めて贅沢貧乏に出演した綾乃彩さんは、「ひらく会」に参加することで共通言語を作り、劇団の質感や山田さんがやりたいことを知ることができて、安心できたと言います。普段はダンサーとして活動されている武井琴さんは、今回が俳優デビュー。「ひらく会」を通じて、観客のみなさんとコミュニケーションを重ねることができ、本番では客席との境目がなくなる感覚を得ることができたそうです。

同じく初めて贅沢貧乏に出演した薬丸翔さんは、創作の場がひらかれることに最初は少し抵抗を感じていたそうです。「その日がたまたま自分のパフォーマンスが十分に発揮できない日だったら、観客のみなさんにマイナスなイメージを持たれてしまうかもしれない」という緊張感は、やはり感じてしまうものです。そうした理由から、立ち稽古を公開する回では、初めてのシーンではなく、これまで何回か稽古してきたシーンを深める作業を行いました。また、薬丸さんは、公演の出演料とは別に「ひらく会」の出演料が支払われていたことで、安全性についても納得できたと話していました。

プロデューサーの堀朝美さんは、同じような取り組みを行おうと思っている団体に伝えたいこととして、心理的安全性を挙げていました。「稽古場をひらくということは、普段のコミュニケーションが見えるということ。贅沢貧乏は、俳優が主体的に演技の基準を決められるようなワークを行ったり、ハラスメント講習を座組メンバーで受講するなど、お互いをリスペクトしながら創作する環境を作ってきたからこそ、ひらくことができた。そこは自分たちが誇れる部分だと思う」と話していました。

参加者のみなさんがポジティブなものを持ち帰ったのと同様に、ひらくことが創作自体にもポジティブに働くためには、適切な対価が支払われることや、普段から丁寧なコミュニケーションを取ることなど、最低限の安全性を整えることが大切なのだと改めて感じました。

収支報告

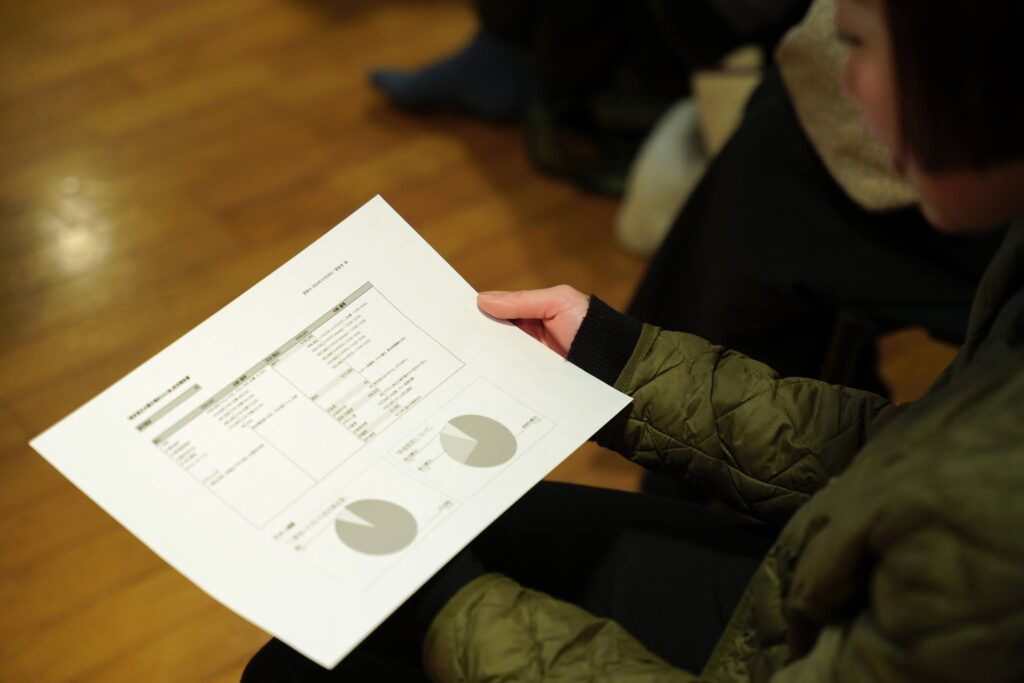

各々の立場からの感想を交わした後は、なんと「ひらく会」の収支報告の時間です。

「稽古期間中に収入を得る」という新たな演劇の収益化の実験としても行われていた「ひらく会」。その結果も共有していきます。参加者ひとりひとりに収支報告書が配られ、配られた人々から順番に、「あ~」「え~!?」という驚きの声が漏れます。

・収入:チケット代

・支出:会場費/宣伝費・印刷費/謝金(客演・スタッフ・ゲスト・レポート執筆者)など

差引損益はなんと、プラマイゼロ。中長期的な広報宣伝費として考えればプラスとも言えますが、劇団員が無給だったことを考慮すると、実質的にはマイナスだったと振り返っています。

また、有料のワークショップやイベントを行える安価なスタジオが都内にほとんどなく、会場探しの苦労もありました。

参加者を対象にしたアンケート結果では、満足度は概ね高く、料金設定(一般3,500円/29歳以下2,500円/応援チケット5,000円)は妥当だと感じた人が多かったようです。参加者は、内容と料金設定のバランスがちょうど良かったと感じる一方で、運営側としては、持続可能な形にするためにはもう一歩踏み込む必要がある、という結果となりました。

おわりに

その後、質疑応答を経て、振り返りは終了しました。「あのときこうだったよね」と言いたくなる瞬間が、やる側にも見る側にもたくさんあり、とても充実した時間となりました。

創作過程をひらいて共有することで、たとえそれが新作であったとしても、客席と共に作品を作る感覚を持てることは、双方にとってとてもいいことだなと感じました。また、中長期的に開催されたことにより、創作の様々なフェーズを公開でき、公演の広報にも一役買っていました。チラシやSNSだけでは届かない作品の魅力を、届けて、受け取って、お互いが言葉にする。参加していなかった人も外から知ることができる。とても有機的な発信の方法だったと思います。

そして、個人的には、「ひらく会」の最初と最後を見守らせていただき、むやみやたらにひらけばいいというわけではない、ということを改めて思いました。創作の場がひらかれるとき、そこにある作品も、それを作る人たちも、非常にやわらかい状態です。安全にひらくためには、見る人/見られる人の境目をなくし、そこにいる全員がこの場を「つくる」意識を持つことがとても重要だと感じました。これは、わたしが「WS:身体から演技の方法を考える」で感じたことでもあり、実際に創作に入ってからのレポートを読んで感じたことでもありました。安全にひらくことができる場は、お互いのリスペクトがあってこそ成立するのだと実感しています。

その点、クリエーションメンバーはもちろん、観客のみなさんにも、その意識が自然とシェアできている贅沢貧乏はほんとうにかっこいいなと思います。創作空間がよりよくなることは、劇場空間がよりよくなることにつながります。振り返りの中で山田さんがおっしゃっていた「終演後に「ひらく会」に来てくれた方とロビーで会ったとき、すごくホッとした」という言葉がとても印象的でした。わたしもまた、いちファンとして贅沢貧乏がひらく場に遊びに行きたいですし、自分自身がひらく場も、より安全でよりクリエイティブなものにしていきたいと感じた、背筋が伸びる時間でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

これからも、贅沢貧乏、そして、各回のレポートを執筆した同世代の劇団の活動も合わせて、ぜひぜひご注目ください。

撮影:高田亜美

執筆者:中島梓織

劇作家・演出家・俳優・ワークショップファシリテーター。いいへんじ主宰。個人的な感覚や感情を問いの出発点とし言語化にこだわり続ける劇作と、くよくよ考えすぎてしまう人々の可笑しさと愛らしさを引き出す演出が特徴。創作過程における対話に重きを置いて活動している。代表作に、『夏眠/過眠』(第7回せんだい短編戯曲賞最終候補)、『薬をもらいにいく薬』(第67回岸田國士戯曲賞最終候補)などがある。

https://ii-hen-ji.amebaownd.com/

贅沢貧乏の稽古場をひらく会 詳細はこちら↓

https://zeitakubinbou.com/archives/news/openstudio2024

各回のレポートはこちらから

https://zeitakubinbou.com/blog